1. Einleitung

„Drei, die das Heil und das Glück suchten, wurden Mönche. Einer wollte Streitenden zum Frieden verhelfen, der andere Kranke besuchen, der dritte aber wollte in der Einsamkeit die Stille finden. Der erste gab sich große Mühe mit den Streitigkeiten der Menschen aber er konnte nicht alles in Ordnung bringen. Schließlich gab er sich geschlagen und ging zu dem, der die Kranken pflegte. Auch dieser war am Ende seiner Kräfte.

Da beschlossen beide, den aufzusuchen, der in die Wüste gegangen war und fragten ihn: ‚Sage uns doch, was Du erreicht hast!‘ Dieser goss Wasser in ein Gefäß und sagte zu ihnen: ‚Gebt auf das Wasser acht!‘ Das Wasser war unruhig. Kurze Zeit später sagte er wieder: ‚Achtet jetzt darauf, wie klar das Wasser geworden ist!‘ Und als sie in das Wasser schauten, sahen sie ihre Gesichter wie in einem Spiegel. Und der dritte sagte weiter: ‚ So geht es dem, der sich mitten unter den Menschen aufhält. Von dem Wirbel der Unruhe sieht er sich selber nicht. Wenn er aber still wird in der Einsamkeit, bekommt er sich selber zu Gesicht.’“ [Bernhard 1988:50]

Lange bevor der Begriff des Burnout durch Aronson 1983 definiert wurde, beschreibt diese Parabel von ägyptischen Mönchen treffend bereits in Ansätzen den Prozess des „Ausbrennens“. Doch ist es sicherlich nicht das Ziel der Parabel den Leser zu einem Leben als einsamer Bergeremit zu motivieren. Nein, diese Parabel bekommt vor dem Hintergrund unserer heutigen Lebenssituation eine viel tiefsinnigere Bedeutung.

In unserer globalisierten Welt regiert die Schnelllebigkeit. Die Welt hat an Geschwindigkeit gewonnen und vom modernen Menschen wird erwartet mit den heutigen rapiden Entwicklungsprozessen mithalten zu können. Es hat sich ein viel höheres Anforderungsniveau an den Einzelnen etabliert, das breit gefächerte Kompetenzen verlangt, sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Durchsetzungskraft. Der Mensch sieht sich in seinem Leben nun mehr als je zuvor mit zahlreichen Bifokationspunkten konfrontiert, an denen er selbstständig den Verlauf seines weiteren Lebens bestimmen muss und die einen großen Schritt in neues vollkommen unbekanntes Terrain bedeuten. Hier muss er schnell die richtigen Entscheidungen treffen und dabei zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben leistungs- und aufnahmefähig bleiben, denn Forschung und Entwicklung überholen das aktuelle Wissen ständig in neuen Rekordzeiten. Die Konkurrenz innerhalb unserer Gesellschaft ist groß und jeder dabei auf sich allein gestellt. Die Gefahr sein eigenes Spiegelbild im Wasser aufgrund dieser ständigen Bewegung nicht mehr erkennen zu können, sich quasi selbst zu verlieren, hat zugenommen.

Der Beginn des Studiums verkörpert so einen entscheidenden Wendepunkt im Leben eines Menschen. Mehr oder weniger frisch entlassen aus dem gut behüteten Leben als Schüler und eventuell gerade ausgezogen aus dem Elternhaus, hat sich der Entscheidungsspielraum für eigene Lernsituationen erheblich vergrößert und der Bedarf an Eigenmotivation ist stark gestiegen. Vom Studenten wird Selbstorganisation, eine effektive Selbststeuerung, Zielplanung, vor allem aber auch die Zielerreichung erwartet. Viele Studenten müssen sich nebenbei auch noch mit Nebenjobs ihr Studium oder ihren Lebensunterhalt verdienen und das von den Eltern hoch gepriesene, angenehme Studentenleben sucht man vergeblich.

Nicht alle Studenten gelingt die Errichtung der hier verlangten Work-Life-Balance und wenn Fehlplanung, Versagensängste, Leistungsdruck und Misserfolge sich häufen, bedeutet diese Selbstüberforderung eine schwerwiegende körperliche und seelische Belastung für einen Studenten, die bis zum Burnout-Syndrom führen kann.

Dieser Text soll sich mit den Ursachen, Folgen und dem Ablauf des Burnout-Prozesses beschäftigen. Ergänzt wird der theoretische Teil durch meinen eigenen Erfahrungsbericht mit dieser belastenden Situation und der Umgang mit ihr mithilfe der Kooperativen Entwicklungsarbeit zur Stärkung der Selbststeuerung, kurz KESS-Methode, deren Methodik hier ebenfalls näher erläutert wird. Denn zu einem gewissen Teil ist die die Burnout-Krise auch „selbst verschuldet“ und kann durch eine korrektive Form der Selbststeuerung überwunden werden. Hierzu werde ich meine Entwicklungsarbeit durch die verschiedenen Phasen erläutern und zu einem abschließenden Fazit kommen.

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ein weit fortgeschrittener Burnout-Prozess mit bereits irreversiblen Schäden nicht mehr allein durch eine korrektive Form der Selbststeuerung zu kurieren ist! Hier bedarf es professioneller psychologischer Unterstützung und einer Psychotherapie zum Erlernen einer realistischeren Selbsteinschätzung sowie eine ärztliche Behandlung körperlicher Beschwerden!

Die KESS-Methode zum Durchbrechen des Teufelskreises der Selbstüberforderung ist wahrscheinlich nur dann nützlich, wenn Burnout in den Anfängen erkannt wird!

2. Das Burnout-Syndrom

In folgendem Abschnitt wird das Burnout Syndrom näher analysiert, beschrieben und eine allgemeine Theorie zu seiner Entstehung betrachtet.

2.1 Definitionsprobleme

Ein grundlegendes Problem von Burnout ist die Unschärfe des Begriffes. Burnout hat keinen festgelegten Krankheitsverlauf, wie beispielsweise eine Viruserkrankung, und zeigt auch von Person zu Person unterschiedliche Symptome. Dementsprechend kann jeder Burnoutfall als einzigartig angesehen werden. Stillschweigend hat sich die Wissenschaft zwar auf bestimmte Kernsymptome geeinigt – diese umfassen emotionale Erschöpfung, Depersonalisation, Leistungsunzufriedenheit und Arbeitsüberdruss [Matthias 2006:16] und können mit dem Maslach Burnout Inventory (MBI) getestet werden – aber eine allgemeine Einigkeit über eine verbale Definition gibt es nicht. Eine Tatsache, die für psychologische Leiden auch nicht ganz untypisch ist. Dies hat allerdings zur Folge, dass Burnout beinahe alles und damit nichts ist oder wie Richard Bolles es formulierte: „Burnout ist wie Pornographie – ich bin nicht sicher, ob ich es definieren kann, aber wenn ich es sehe, weiß ich, was es ist.“ [ebd.:16]

Eine der elaboriertesten Definitionen liefern wohl Schaufeli und Enzmann: „Burnout ist ein dauerhafter, negativer, arbeitsbezogener Seelenzustand ‚normaler’ Individuen. Er ist in erster Linie von Erschöpfung gekennzeichnet, begleitet von Unruhe und Anspannung (distress), einem Gefühl verringerter Effektivität, gesunkener Motivation und der Entwicklung disfunktionaler Einstellungen und Verhaltensweisen bei der Arbeit. Diese psychische Verfassung entwickelt sich nach und nach, kann dem betroffenen Menschen aber lange unbemerkt bleiben. Sie resultiert aus einer Fehlanpassung von Intentionen und Berufsrealität. Burnout erhält sich wegen ungünstiger Bewältigungsstrategien, die mit dem Syndrom zusammenhängen, oft selbst aufrecht.“ [Schaufeli 1998:15].

Doch auch an diesem Definitionsversuch lässt sich einiges infrage stellen: Reicht das Kernsymptom Erschöpfung oder müssen die Begleitsymptome berücksichtigt werden? Warum nur „Berufsrealität“, wenn auch Arbeitslose von dieser Krankheit betroffen sind? Warum werden nur schlecht passende „Intentionen“, nicht aber mangelnde Kompetenzen oder ungewöhnliche Werte- oder Verhaltensmuster genannt? Vor allem aber: Könnte man aufgrund dieser Definition eine saubere Differentialdiagonstik vornehmen?

Maslach und Leiter verfassten dagegen eine stark metaphorische Definition, die zwar jeder Trennschärfe entbehrt, aber dafür die dramatischen Folgen kennzeichnet: „(…) eine Erosion der Werte, der Würde, des Geistes und des Willens – eine Erosion der menschlichen Seele. Es ist ein Leiden, das sich schrittweise und ständig ausbreitet und Menschen in eine Abwärtsspirale zieht, aus der das Entkommen schwer ist“ [Maslach 2001:15].

Da es also an einer allgemein akzeptierten Definition mangelt und die Abgrenzung zu Nachbarbegriffen wie Erschöpfung, Belastung und Depression schwerfällt, denn auch auf diese hätte Maslachs Definition gepasst, sollte vielleicht die generelle Erwartung an eine Eingrenzung durch eine verbale Definition gesenkt werden. Paine schlägt dafür vor, fünf Bedeutungen von Burnout zu unterscheiden, die alle dasselbe implizieren, wodurch zwar die Gefahr der Verwässerung besteht, aber der Begriff zumindest all die Fälle umfasst, in denen man von Burnout spricht:

- Das Burnout-Stresssyndrom als Cluster emotional-verhaltensmäßiger Symptome,

- Burnout als mentale Störung – den Endzustand eines Burnout-Prozesses,

- Burnout als Prozess mit regelhaften Phasen,

- Burnout-Faktoren, d.h. alles, was zu Burnout beiträgt,

- Burnout als Folgewirkung auf der Organisationsebene [Paine 1982:26].

Eine andere Möglichkeit der Eingrenzung ergibt sich aus der Beschreibung der Symptome und des Krankheitsbildes, der sich im Folgenden gewidmet wird.

2.2 Burnout-Symptomatik

Burnout kann grundsätzlich jeden Treffen! Besonders gefährdet zeigen sich in Studien aber vor allem Berufe oder Rollen, die nicht nur technische Hilfe, sondern auch emotionale Zuwendung (Versorgen, Beraten, Anleiten, Heilen, Schützen) verlangen, die bei Ausbleiben von Gegenseitigkeit nicht Versiegen darf. In diesem Fall kann vom klassischen „Helfer“ gesprochen werden, der sich zum Beispiel in Pflegeberufen widerspiegelt.

Das Krankheitsbild ist trotz seiner Vielschichtigkeit aus zahlreichen Studien überraschend einheitlich, allerdings wird der Verlauf oft in eine unterschiedliche Anzahl von Stadien gegliedert. Ich habe mich hier für die ausführliche Version nach Burisch entschieden [Burisch 2006:25]. Andere, meist gröber gegliederte Übersichten, findet man bei Schaufeli, Carroll & White oder Kahill.

Kategorie 1: Warnsymptome der Anfangsphase

Am Anfang eines Burnouts steht oft eine Form von Überengagement, sozusagen ein überhöhter Energieeinsatz für eine Sache, bis hin zur Hyperaktivität. Dies muss sich aber nicht unbedingt in Form von zahlreichen Überstunden äußern, auch eine ständige Anspannung in Erwartung von etwas Unangenehmem oder Bedrohlichem, die einen sogar in der Freizeit verfolgt, kann Ursache sein. Die Unfähigkeit abzuschalten, Schlafstörungen oder -mangel und Verdrängung von eigenen Bedürfnissen und Misserfolgen sind deutliche Indikatoren. Diese Symptome werden vom Betroffenen meist ignoriert oder durch die verzerrte Wahrnehmung zu eigenen Gunsten interpretiert: So wird Schlafmangel oder Auslassen von Pausen zum Zeichen körperlicher Leistungsfähigkeit, ständiges „unter Strom stehen“ zum Zeichen von Ehrgeiz, Engagement und Fleiß.

Doch auch die Gefühlslage spielt eine Rolle. Solange eine Arbeit mit Liebe und Lust getan wird und Einsatz und Belohnung in angemessenem Verhältnis stehen und es ausreichend Erholungsmöglichkeiten gibt, kann ein hoher Grad Engagement ohne Probleme lange aufrecht erhalten werden. Kommen aber Zweifel am eigenen Handeln auf, durchsetzen Ambivalenzen die zu Beginn ungebrochene Motivation. Dies kann vor allem bei sogenannten biographischen Zäsuren, die mit einem Wechsel der Umwelt einhergehen, geschehen, wie dem Eintritt in die Berufswelt, der Übernahme von Führungsverantwortung oder dem Studienbeginn [ebd.:29]. Genauso kann aber auch ein „Zuviel-des-immer-selben“ oder unrealistische Ansprüche ein Auslöser sein.

Kategorie 2: Reduziertes Engagement

Es folgt die Phase des Rückzuges, emotional, kognitiv und verhaltensmäßig. Wo vorher im Übermaß gegeben wurde, wird der Einsatz stark zurückgefahren, sogar von regelrechter Arbeitsmeidung und Überdruss wird gesprochen, gefolgt von starker Depersonalisation und Selbstdistanzierung von Klienten, Kunden oder Patienten. Oft wird versucht den Tag zu überstehen, sich quasi ins Privatleben, oder bis dahin, in Tagträume zu retten. Der Schwerpunkt wird auf die Freizeit verlagert. Es entsteht ein Teufelskreis, denn verringertes Engagement sorgt für Reaktionen bei anderen, die es wiederum rechtfertigen. Auch familiär kann es zu Krisen kommen, da den Problemen von Familienmitgliedern nur emotionale Kälte oder Missachtung entgegengebracht wird.

Kategorie 3: Emotionale Reaktionen und Schuldzuweisung

Die Bewältigung dieser Desillusionierung, der Aufgabe von zentralen Zielen und Befriedigungsquellen kann vom Betroffenen nun auf zwei Arten verarbeitet werden, durch Depression oder Aggression. Denn entweder sucht er die Schuld für die negative Entwicklung seines Lebens bei sich und seiner Person oder er exkulpiert den entstandenen Schaden und macht Andere dafür verantwortlich. Wer zu welchem Verhalten neigt ist abhängig von der inneren Disposition und von der eigenen Persönlichkeit. Wenn jemand generell beispielsweise eher extrapunitiv und extrovertiert veranlagt ist, wird zu einem unangenehmen nörgelnden Zeitgenossen, der chronisch gereizt und unfreundlich ist oder im Extremfall häufig zu Wutausbrüchen neigt. Introvertierte Menschen ziehen sich eher zurück, verfallen in Selbstmitleid und Bitterkeit und mindern ihren Selbstwert durch Schuldgefühle oder gar Selbstmordgedanken.

Kategorie 4: Abbau

Daraufhin fällt die gesamte Leistung immer mehr ab. Es kommt zu einem Abbau von kognitiver Leistungsfähigkeit, Motivation und Kreativität. Es häufen sich Flüchtigkeitsfehler, vergessene Terminabsprachen und Vorgehen in eingefahrenen Bahnen. Nichtauffallen wird zur Devise und innovative Impulse bleiben ganz aus. Auftretende Entdifferenzierungen sorgen für bequemere Denkweisen und Schwarz-Weiß-Stigmatisierung, nur um kognitive Entlastung zu erfahren. Der Teufelskreis verstärkt sich, da dieses Verhalten die Kritik der Umwelt und damit die eigene Unzufriedenheit noch verstärkt.

Kategorie 5: Verflachung

Der Betroffene zieht sich nun immer mehr zurück, verflacht zusehends emotional, geistig und sozial. Er bringt seiner Umwelt kaum noch Aufmerksamkeit entgegen, wirkt desinteressiert und gleichgültig, sodass sich Freunde, so sie es nicht schon getan haben, ganz von ihm abkehren und die nachfolgende Einsamkeit die Situation noch aussichtsloser macht.

Kategorie 6: Psychosomatische Reaktionen

Es ist wichtig zu erwähnen, dass psychosomatische Reaktionen den gesamten Prozess meist begleiten, zum Endstadium hin aber an Schwere und Anzahl zunehmen. Infolge von Verspannungen, Schlafstörungen und Kreislaufproblemen kommen nun auch Magengeschwüre oder koronare Herzerkrankungen hinzu. Der Verbrauch von Alkohol und Nikotin steigt, auch veränderte Essgewohnheiten mit erhöhtem Bedarf an Zucker und daraufhin steigendes Gewicht sind möglich. Außerdem möglich sind Atembeschwerden, sexuelle Störungen, nervöse Tics oder Schwächung des Immunsystems.

Kategorie 7: Verzweiflung

Das Endstadium, von Lauderale als „Meltdown“ bezeichnet“, ist geprägt von einem chronischen Gefühl von Hoffnungslosigkeit und existenzieller Verzweiflung. Das Leben hat seinen Sinn verloren, Selbstmordgedanken werden nun wahrscheinlich auch ausgeführt. Andere geben sich ihren „Drogen“ voll und ganz hin.

Wie schon bereits erwähnt soll dies lediglich eine Richtlinie für eine mögliche Entwicklung eines Burnout-Prozesses aufzeigen. Nicht alle Symptome müssen auftreten und nicht alle treten in den erwähnten Phasen auf. Burnout-Prozesse unterscheiden sich in ihrer Geschwindigkeit und ihrem Verlauf von Person zu Person und sind nicht eindeutig in ein starres Schema zu gliedern.

2.3 Das integrierende Burnout-Modell

Die Tatsache, dass Burnout bei jedem Individuum anders verläuft, bereitet der Forschung auch beim Aufstellen einer einheitlichen Theorie große Probleme. Denn so vielfältig wie die Krankheitsverläufe sind, so zahlreich sind auch die Studien über die Ätiologie der Krankheit. Je nach führendem Wissenschaftler werden verfehlte Lebenspläne, enttäuschte Rollenerwartungen oder anhaltender Stress und Selbstverbrennung von Ressourcen in den Mittelpunkt gerückt, um eine allgemeine Ursache als Auslöser zu finden. Für das einzelne Individuum kann der Fall aber ganz anders aussehen. Schaufeli und Enzmann definierten dieses Problem folgendermaßen: „Weil es sich um etwas Chronisches und Dynamisches handelt, ist es praktisch unmöglich, spezifische „Ursachen“ zu identifizieren, die man für die Existenz des generalisierten, chronischen und habituellen Symptommusters verantwortlich machen könnte, das als Burnout etikettiert worden ist“ [Schaufeli 1998:190]. Das heißt, dass Burnout individuell durch alles ausgelöst werden kann, das dem Einzelnen „gegen den Strich geht“, und trotz aller Bemühungen nicht abgestellt werden kann.

Ein allgemeines Burnout-Modell muss also sehr unspezifisch auf sehr allgemeiner Ebene arbeiten. Prof. Dr. Matthias Burisch hat nun den Versuch gewagt, die zahlreichen Burnout-Modelle in so ein allgemeines integrierendes Modell zu überführen, welches hier näher erläutert werden soll.

Burisch sieht vor allem folgende Vorteile in diesem Modell verwirklicht [vgl. Burisch 2006:149f]:

- Es orientiert sich, im Gegensatz zu den meisten anderen Theorien mit distalen Faktoren, am proximalen Erleben des Ausbrenners und an dessen innerer Realität,

- Es gestattet im Prinzip alle Arten von Burnout-Prozessen abzubilden, während sich andere Theorien auf bestimmte Berufsgruppen fixieren,

- ist aber dennoch spezifisch genug, um eine Abgrenzung zu verwandten Phänomenen zu ermöglichen.

2.3.1 Autonomie und Autonomieeinbußen durch Stress und Konflikte

Burisch definiert zuallererst den Begriff „subjektive Autonomie“: Es ist die Überzeugung des Menschen, als wichtig erachtete Transaktionen mit der Umwelt und ihre inneren Resonanzen ohne übertriebene Anstrengung ausreichend profitabel und durchgängig unter Kontrolle halten zu können [ebd.:151]. Wo sie vorliegt, glaubt der Mensch „sein Leben im Griff zu haben“, ein gewisses Maß an Freiheit zu besitzen aber auch die Freiheit zu haben, diese auch aufgeben zu können oder mit weniger Freiheit zufrieden zu sein. Dabei kann der Mensch vier Arten von Kontrolle ausüben: Verhaltensmäßige, kognitive und emotionale Kontrolle sowie Wahlfreiheit, wobei die Ansprüche, diese Kontrollformen ausüben zu können, von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Aus ihnen resultiert die subjektive Autonomie, denn der Mensch will entscheiden, welchen Teil der Umwelt er, auf welche Weise, wie gründlich, wann und zu welchem Kosten-Nutzen-Verhältnis beeinflussen will.

Diese subjektive Autonomie wird durch psychischen Stress beeinträchtigt, da der Gestaltungsspielraum des Individuums hier durch Verlust, Bedrohung oder Herausforderung eingeschränkt wird. Direkt als Reaktion hierauf erfolgt der sogenannte „Stress erster Ordnung“, eine Form von subjektiver Hilflosigkeit. Es ist sozusagen die Befürchtung, hilflos zu werden, die jeder Mensch in entscheidenden Situationen erlebt. Kann dieser Stress nicht erfolgreich bewältigt werden, z.B. weil der angestrebte Zustand unerreichbar ist, befürchtete aversive Ereignisse sich nicht dauerhaft vermeiden lassen oder ein Verlust nicht kompensiert werden kann, entsteht der „Stress zweiter Ordnung“, unbewältigter Stress, der aus dem Erlebnis tatsächlicher Hilflosigkeit resultiert [ebd.:154]. Die subjektive Autonomie ist beeinträchtigt, weil man durch die eigene verhaltensmäßige Kontrolle nicht in der Lage war die Situation zu beeinflussen. Geschieht dies häufiger oder gesellen sich Erwartungsenttäuschungen hinzu, erscheint das Missglücken bald unvorhersehbar und die kognitive Kontrolle, Das Vorhersehen einer Niederlage, erscheint unzuverlässig. Dies wiederum führt zu emotionaler Hilflosigkeit und das eigene Weltbild gerät ins Wanken. Einsatz und Selbstwert verringern sich, weil man hilflos ist vorherzusehen, wann man erneut der Hilflosigkeit ausgesetzt ist.

Nun könnte der Mensch Stress zweiter Ordnung vermeiden, indem er die bestehende Situation verlässt und ähnliche Situationen in Zukunft meidet. Ist dies aber aufgrund innerer und äußerer Bedingungen unmöglich oder erfolglos und die unangenehme Situation dauert an, entsteht die burnouttypische Zwickmühle. Das Individuum steht in einem Appetenz-Aversions-Konflikt, denn es hat das Verlangen das Problem zu lösen aber Angst vor den negativen Folgen bei Misslingen. Sinkt nun die Hoffnung und erlahmen die Anstrengungen wandelt sich dieser in einen Aversions-Aversions-Konflikt, da nur noch drastische Veränderungen der beruflichen oder privaten Verhältnisse eine Lösung versprechen, diese aber wegen der hohen Kosten, z.B. Kündigen anstatt verhassten Arbeit gehen, gescheut werden. Der Ausbrenner sitzt endgültig in der Falle.

2.3.2. Das innere Weltmodell der Anreizlandschaft

Nun wird der Mensch aber, außer in einigen Extremfällen, nur zu einem geringen Anteil mit solchen Autonomieeinbußen konfrontiert und dennoch können weitreichende Folgen daraus erwachsen. Um diese Tatsache zu erklären zieht Burisch Klingers Modell der Anreizlandschaft heran.

Sie ist die innere Repräsentation der Welt, die wir zur Steuerung unserer Handlungen verwenden. In diesem Modell sind Abbildungen realer Objekte (auch Menschen) und das Selbstbild enthalten, sowie positive und negative Anreize, von denen Einige ein „laufendes Anliegen“ darstellen, da wir uns an sie gebunden haben, um sie zu erreichen. Denn laut Klingers Motivationstheorie kreist unser Leben, unser Träumen und unser problemorientiertes Denken ständig um Ziele, denen wir bestimmte eigene subjektive Wertungen zuordnen und Wahrscheinlichkeitseinschätzungen sie zu erreichen. In diesem Modell sind Anreize, das Selbstbild und antizipierte Gefühlsreaktionen miteinander verknüpft und werden ständig aktualisiert. Dabei unterliegen sie vor allem der subjektiven Einschätzung und können deshalb auch stark verzerrt oder unrealistisch eingeschätzt werden [Klinger 1998:79].

Ziel des Individuums ist es eine möglichst hohe positive Gefühlsbilanz zu erlangen, die bestimmt wird durch die Zahl positiv besetzter Ziele und damit verbundenen positiven Gefühlsreaktionen bei möglichst geringer Zahl konkurrierender negativer Besetzungen. Da auch das Selbstbild mit der Gefühlsbilanz, den Zielen und Anreizen verknüpft ist, beeinflussen die laufenden Erfahrungen und Ereignisse den Selbstwert und bestimmen das Selbstbild mit. Es ist auch ein Anreiz an sich ein ständig positives Selbstbild und subjektive Autonomie zu erlangen und aufrechtzuerhalten. Somit ist es durchaus möglich einen negativen Anreiz zu verfolgen, wenn man sich davon eine Selbstwerterhöhung verspricht, oder durch Vorsatzbefriedigung das Selbstbild aufrechtzuerhalten. Da ein Zustand vollkommenen Glückes aber nur punktuell erreichbar ist, bindet es sich nach Zielerreichung an neue Anreize, um die Gefühlsbilanz zu optimieren. Abweichungen vom Optimum sollten dabei möglichst minimiert werden oder der Mensch ist bereit sich ich in bestimmten Fällen mit Suboptima zufriedenzugeben [vgl. Burisch 2006:156f].

Tritt Frustration auf und scheint diese ohne unverhältnismäßigen Aufwand irreversibel weil ein zentraler Anreiz verfehlt wurde, wird das nicht erreichte Ziel subjektiv wertvoller, besonders bei ehrgeizigen Menschen. Allerdings steigt auch die Ambivalenz, da Angst vor erneutem Fehlschlag besteht, sodass das Selbstbild entsprechend korrigiert werden muss. Ein Appetenz-Aversions-Konflikt bahnt sich an. Man wird empfindlicher für negative Reize aus dieser Richtung und bewertet diesen Bereich pessimistischer. Bleibt die Frustration bestehen, wiederholt sich, ist man unfähig sie zu verarbeiten oder durch andere Ziele zu ersetzen, weil an diesem Ziel ein großer Teil Selbstwert hing, verarmt die Anreizlandschaft, da nur die Fixierung auf ein Ziel bleibt, das dennoch nicht zu bewältigen zu sein scheint. Denn je mehr Fehler man macht, desto deprimierter wird man und umgekehrt. Man empfindet Überdruss und emotionale Gleichgültigkeit durch den angestauten Stress zweiter Ordnung und die subjektive Autonomie ist immer mehr eingeschränkt bis zu einem schmerzhaften Ausstieg oder dem totalen Zusammenbruch, denn andere Anreize sind in der Umgebung bereits abgestorben [ebd.:158].

2.3.3 gestörte und kritische Handlungsepisoden und die misslungene Bewältigung

Wie genau kann ein Ziel nun vereitelt werden und wie reagiert der Mensch darauf?

Der Weg von einem Ist- zu einem Soll-Zustand bezeichnet Burisch als eine Handlungsepisode. Diese verläuft nach einem bestimmten Muster, die Burisch folgendermaßen beschreibt: Auf eine Zielbindung folgt eine Handlungsplanung mit anschließender Ausführung. Das Ziel wird erreicht und es ergibt sich eine Form der Belohnung, wodurch eine zufriedene Bewertung abgegeben wird. Das Motiv ist gesättigt oder die Handlung wird wiederholt, entsprechend wird das Weltbild bestätigt oder korrigiert [ebd.:161].

Diese Handlungsepisode kann nun aber durch folgende Faktoren gestört werden: Zielvereitelung, Zielerschwerung, Ausbleiben der Belohnung oder negative Nebenwirkungen, die alle Auswirkungen auf die vier Formen von Kontrolle haben und so wiederum die Autonomie einschränken. Des Weiteren können die sogenannten kritischen Handlungssituationen Burnout-Auslöser sein. Diese sind in ihrem Ausgang nicht vorhersehbar, überfordern den Akteur aufgrund von Zeitdruck in einem schmalen Handlungsspielraum und sind meist Bewährungsproben ohne Erholungsphasen oder sogar traumatische Beinahe-Katastrophen [ebd.:162-164].

Es wäre falsch zu sagen, der Mensch hätte keine Möglichkeiten den Einschränkungen der subjektiven Autonomie etwas entgegenzuwirken und die beschriebenen Situationen würden unweigerlich im Burnout enden. In Wirklichkeit übersteht der Mensch viele solcher großen und kleinen Krisen und wächst an ihnen. Er verwendet dagegen bewusst wie unbewusst zahlreiche Bewältigungsstrategien, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Diese sogenannten Coping-Strategien sind unterscheidbar in problem- und emotionsorientertes Coping, sowie aktives und inaktives Coping, woraus sich insgesamt vier Arten ergeben. Beispielsweise könnte man die Stressoren beeinflussen (aktiv-problemorientiert) oder die sie ignorieren (inaktiv-problemorientiert). Aber auch anfangen zu Trinken (inaktiv-emotionsorientiert) oder darüber reden und sich anpassen (beides aktiv-emotionsorientiert) sind Bewältigungsversuche [ebd.:170]. Coping findet immer als Reaktion auf den Stress erster und zweiter Ordnung statt, ist also in zwei Phasen aufgeteilt [Richter/Hacker 1998:21].

Steht der Mensch nun vor einem neuen Lebensabschnitt, hat er deshalb schon zu Beginn eine schlechtere Person-Umwelt-Passung, da diese neue Situation noch unbekannt ist. Ereignen sich nun zusätzlich noch gestörte oder kritische Handlungsepisoden, wird das bewusste aktive Coping meist zurückgefahren, sei es, weil es dafür unter Zeitdruck zu zeitaufwändig ist oder sich für Erholung einfach keine Zeit genommen wird, da man auf ein bestimmtes Ziel wie Erfolg fixiert ist. Dabei ist die Hilfe durch Freunde oder Familie die beste Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexion. Der rasche Verlust an Freiheit bleibt so unkompensiert und sammelt sich an. Im Glauben daran die Situation bald überstanden zu haben, werden der Stress und die Auswirkungen ignoriert. Wird so die Selbstaufmerksamkeit zurückgefahren, versucht der Körper selbstständig mit der Situation fertig zu werden: So sind die ersten psychosomatischen Reaktionen nichts anderes als inaktive Coping-Strategien des Körpers.

Der Ausbrenner zeichnet sich außerdem besonders durch ein eingeschränktes Coping-Strategierepertoire und durch Inflexibilität beim Wechsel dieser Strategien aus. Viele Menschen befürchten hier auch anderen zur Last zu fallen oder sehen bestimmte Bewältigungsstrategien als verpönt, wie z.B. der Gang zum Psychologen. Das zweite Coping zur Bewältigung des Stresses zweiter Ordnung nach einer missglückten Handlungsepisode wird häufig nicht in Angriff genommen, um die eh schon geringe Freizeit nicht noch weiter einzuschränken, obwohl der Körper dadurch erst mit Ruhelosigkeit oder Schlafstörungen reagiert, da er die Bewältigung sucht. Auch beim extremen Klammern an ein Ziel werden Misserfolge ausgeblendet und bleiben unverarbeitet. Oft erfolgt dann die Unterdrückung dieser Symptome mit Medikamenten oder Drogen. Auch scheint der Ausbrenner aufgrund des Appetenz-Aversions-Konfliktes durch die starke Zielfixierung unfähig zu erkennen, wann er auf verlorenem Posten kämpft und ergibt sich lieber der Resignation. Die Angst eine Lebenslüge zu offenbaren, dass Alles bisher Getane falsch war, zwingt den Ausbrenner zum stillen weitermachen, bis es nur noch negative Auswege gibt. Nun senken Depression und Gleichgültigkeit den Anreizwert von Zielen soweit, dass es sich bald gar nicht mehr lohnt, etwas in Angriff zu nehmen. Das Leben wirkt sinnentleert, der Meltdown steht bevor [vgl. Burisch 2006:189].

3. Die KESS-Methode

Nach einer theoretischen Einführung in das Burnout-Syndrom, wird nun die Grundidee, Struktur und der Ablauf der KESS-Methode vorgestellt.

3.1 Die Idee von KESS

Wie bereits in Klingers Motivationstheorie der Anreizlandschaft vorgestellt, spielt der Begriff „Ziel“ eine zentrale Rolle in unserem Leben und jedes Individuum versucht auf seine Weise ihm wichtig erscheinende Anreize zu erreichen. Den Weg den der Einzelne dorthin beschreitet ist individuell aber nicht immer erfolgreich, da zahlreiche innere oder äußere Faktoren, die Zielerreichung verhindern können. Gerade beim Kampf gegen eigene schlechte Gewohnheiten lassen wir uns oft durch Vorsatzbefriedigung oder Ausreden schon bei der Zielfindung abbringen. Aber auch übertriebene einseitige Zielfixierung, mangelnde Selbstpflege und zu geringe Selbstaufmerksamkeit können, wie es beim Burnout der Fall ist, dem Menschen eher schaden als helfen. Darüber hinaus fühlt man sich bei der Umsetzung solcher Ziele meist auf sich selbst gestellt, es mangelt an Reflexionsmöglichkeiten, Impulsen, Verbesserungsmöglichkeiten oder auch einfach einer anderen Sichtweise auf ein Problem.

KESS, die „Kooperative Entwicklungsarbeit zur Stärkung der Selbststeuerung“ bietet nun die Möglichkeit einer zielgerichteten Selbstentwicklung, die die angesprochenen Mängel auszugleichen vermag. Hier arbeiten drei Personen für einen begrenzten Zeitraum an individuellen Zielen und unterstützen sich dabei gegenseitig mit ihren Erfahrungen, spezifischen Kompetenzen und Ideen.

Um die aber die Stärkung der Selbststeuerung zu verstehen, muss der Begriff vorher genauer analysiert werden. Laut Sieland setzt sich die Selbststeuerung aus zwei Begriffen zusammen: Selbstregulation und Selbstkontrolle. Ersteres umfasst die automatische kognitionsentlastende Form der Selbststeuerung, also durch Anpassungslernen assimilierte Gewohnheiten und hoch befriedigende feste Verhaltensmuster, letzteres die korrektive Form der Selbststeuerung, mit der wir bestimmte Verhaltensgewohnheiten auf- oder abbauen und damit Einfluss auf unser Verhalten nehmen können. Dies ist nötig, da jedes Verhalten nicht immer angebracht ist oder gar schädlich sein kann, wenn es beispielsweise süchtig entartet und nur der Gefühlsregulierung dient. Um die Selbstkontrolle aber strukturiert, geplant und effektiv nutzen zu können, ohne durch Selbstentlastungsstrategien oder exzessive Zielverfolgung geschwächt zu werden, hat KESS den Entwicklungsprozess selbst strukturiert und in einzelne Arbeitsschritte zerlegt und unterstützt den Selbstentwickler durch Reflexion und neue Impulsgebung in der Gruppenarbeit.

KESS kann auch daher für Ausbrenner interessant sein, da es die Möglichkeit zu einer gesunden Zielerreichung aufzeigt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die Selbstaufmerksamkeit durch Reflexion über Andere zu erhöhen und die bisherigen Verhaltensmuster, die den Teufelskreis entfachen und aufrechterhalten, zu erkennen und zu korrigieren, bevor der Aversions-Aversions-Konflikt entsteht.

3.2 Das vierstufige Lernarrangement

KESS läuft parallel über 4 verschiedene Lernarrangements, die untereinander in Verbindung stehen und sich gegenseitig ergänzen, um eine optimale Betreuung des Selbstentwicklers zu garantieren.

In einem großen Plenum findet wöchentlich problembasiertes diagnosegeleitetes Lernen statt. Hier wird die Theorie zur Selbstentwicklung und Selbststeuerung erklärt sowie methodisches Vorgehen und grundlegende Aspekte der kollegialen Beratung vermittelt. Des Weiteren werden durch Potentialanalysen und kritische Betrachtung von Denk- und Handlungsgewohnheiten Entwicklungsbereiche aufgedeckt und gleichzeitig Aufschluss gegeben über eigene Stärken und Risikofaktoren.

Ein persönlicher Entwicklungsplan unterstützt das selbstgesteuerte Lernen zu Hause. Alle Teilnehmer erwählen für sich ein Entwicklungsvorhaben, das sie über drei Monate während ihres Alltags verfolgen. Im Entwicklungsplan dokumentieren sie ihren Weg vom Ist- zum Soll-Zustand und wägen Gewinn und Kosten der Entwicklungsschritte ab.

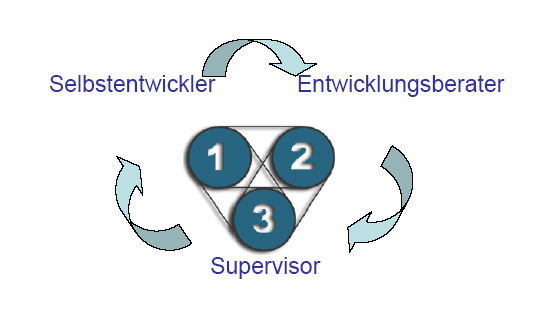

Zentrale Rolle bei KESS spielt das personale Entwicklungsteam. Drei Selbstentwickler schließen sich hier zu einem Entwicklungsteam zusammen. Diese Drei treffen sich regelmäßig, beraten und unterstützen sich wechselseitig bei der Entwicklungsplanung und ihrer Umsetzung:

Wie auf der Grafik deutlich wird, übernimmt jedes Gruppenmitglied für jeweils 30 Minuten einmal die Rolle des Selbstentwicklers, Entwicklungsberaters und des Supervisors und trägt somit Verantwortung für seinen eigenen Entwicklungsprozess und Mitverantwortung für die der Partner.

Der Selbstentwickler bekommt die Möglichkeit zur Reflexion von Entwicklungsthemen und bisher Erlebtem sowie Unterstützung bei weiterer Planung oder Optimierung.

Der Entwicklungsberater muss die Selbstreflexion unterstützen, Ziele und Planungen auf Erreichbarkeit und Nebenwirkungen prüfen sowie Ermutigungs- und Aufbauarbeit bei Rückschlägen leisten.

Der Supervisor hingegen nimmt lediglich eine beobachtende Funktion ein. Er achtet auf das Einhalten vereinbarter Regeln und registriert Bemerkenswertes zum Beratungs- und Entwicklungsprozesses, das anschließend auf einer Meta-Ebene besprochen werden kann.

Zuletzt bilden alle Teilnehmer in einem eigens für sie eingerichteten Internetforum eine virtuelle multiprofessionelle Lerngemeinschaft. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zu regelmäßigen anonymen Forenbeiträgen, in denen er Entwicklungsstand, Fortschritte und Schwierigkeiten reflektiert. Durch professionelle, geschulte KESS-Berater erhält er Hilfestellungen und Anregungen und wird so durch den Prozess begleitet. Dies reduziert auch die Gefahr, dass die Teilnehmer sich oder ihre Gruppenmitglieder überfordern. Außerdem erhöht sich auch die Zahl der Entwicklungsmodelle und Peerberater mit der Anzahl der Teilnehmer, denn die Selbstentwickler können sich auch gegenseitig gruppenübergreifend unterstützen.

Wichtig bei KESS ist nicht, dass der Einzelne sein Ziel erreicht, sondern, dass er sich auf einen Entwicklungsprozess eingelassen und die Erfahrung gemacht hat, sich in Richtung seines Ziels weiterentwickelt zu haben. Außerdem geht es vor allem um die Vermittlung einer effektiven gesunden Zielverfolgungsmethode, die auch über die direkte praktische Anwendung vermittelt wird.

Zusammenfassend können also folgende Punkte als zentrale Ziele der KESS-Arbeit festgehalten werden:

- Realisierung von Lern- und Entwicklungszielen

- Förderung von Selbstmanagementkompetenzen

- Förderung der Beratungskompetenz

- Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz

3.3 Der Entwicklungsprozess

Der KESS-Entwicklungsprozess ist in 5 Phasen gegliedert, die sich ebenso einwandfrei auch in die Stufen der Entwicklung nach Diclemente und Prochaska übertragen lassen, wie auch in das EVA-GOES-Prinzip, das sich aus den Phasen Erkennen, Verstehen, Annehmen, Gestalten, Optimieren, Evaluieren und Stabilisieren zusammensetzt.

Phase 1: Teilnahmemotivation/ Bestandsanalyse

In der ersten Phase werden zuallererst die Erwartungen an das Seminar und die KESS-Entwicklungsarbeit geklärt, sowie dessen Ablauf und Ziele. Der Teilnehmer setzt sich hier mit KESS auseinander und klärt seine Teilnahmemotivation und bestehende Hindernisse, um zu entscheiden, ob er sich in den nächsten Monaten intensiv mit seiner Selbstentwicklung auseinandersetzen möchte. Zur Hilfe werden hier bereits einige Tests zur Bestandsanalyse durchgeführt, wie der Health-49 zur Selbstbeurteilung psychosozialer Gesundheit und der SEK, der Auskunft zur emotionalen Kompetenz gibt. Auch ein Zeittagebuch kann angefertigt und anschließend ausgewertet werden. Somit erhält der Teilnehmer einen Überblick über mögliche Entwicklungsfelder. Entscheidet man sich für das Seminar, erfolgt eine verbindliche Zusage an die Zusammenarbeit im Team mit KESS.

Phase 2: Ist-Stand-Analyse und Zielklärung

Danach wird aus den möglichen Entwicklungsfeldern ein konkretes Entwicklungsziel herausgearbeitet, auf dem der Fokus der Arbeit mit KESS liegen soll. Über die Einbeziehung der Testergebnisse erhält der Selbstentwickler Rückmeldung über seine Stärken und Schwächen und kann auch aus ihnen oder durch den Austausch über das Forum ein konkretes Entwicklungsziel ableiten, das mithilfe der BE-SMART-Kriterien definiert wird. Diese legen den Zielzustand und die Zielhandlungen, sowie deren Messbarkeit, Durchführbarkeit Relevanz und Zeitraum fest.

Phase 3: Planung des Entwicklungsvorhabens

Es folgt die Ausarbeitung eines realistischen persönlichen Entwicklungsplanes mit einzelnen Handlungsschritten, die kritisch reflektiert werden. Des Weiteren werden mögliche Hindernisse und Schwierigkeiten benannt, Gelingens-Bedingungen und Frühwarnzeichen für das Misslingen erörtert und die Umsetzbarkeit geprüft.

Phase 4: Durchführung

Mit der Durchführung sammelt der Selbstentwickler erste Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge. Die Handlungsschritte und Anwendungsversuche werden dabei reflexiv begleitet und im KESS-Team, mit kritischen Freunden oder im Forum besprochen. Gegebenenfalls erfolgt eine Korrektur oder Umorientierung von Handlungsschritten, um den Weg zum Ziel zu optimieren.

Phase 5: Ergebnissicherung durch Metalernen

Zum Abschluss wird die gesamte Entwicklungsarbeit reflektiert und ausgewertet, vor allem werden dabei Misslingens- und Gelingens-Bedingungen berücksichtigt. Darüber hinaus werden Strategien erdacht, um das neues Verhalten zu stabilisieren und die Zukunftsaussichten und Ergebnissicherung besprochen.

4. Ein Erfahrungsbericht

In folgendem Bericht werde ich nun meine eigene Erfahrungen mit dem Burnout-Syndrom schildern und wie ich diese bisher schwierigste Phase meines Lebens durch KESS in eine Chance verwandeln konnte, mein Leben besser planen zu können. Der Überschaubarkeit halber habe ich den Prozess in die Phasen des KESS-Entwicklungsprozesses gegliedert.

4.1 Die Bestandsanalyse: Mein Weg in den Burnout

4.1.1 Wertprägung in der Kindheit

Zuerst ist es sinnvoll, etwas über mein bisheriges Leben zu erfahren, um zu begreifen, welche Werte und Ansichten mich geprägt haben.

Schon seit frühster Kindheit bin ich ein sehr neugieriger und wissensdurstiger Mensch. Ich eigne mir gerne Wissen an, bin sehr kreativ und will die Welt in all ihren Facetten verstehen. Meine Eltern begriffen früh mein großes Potential und förderten mich in verschiedensten Bereichen und meistens übertraf ich die Erwartungen aller, da ich Gleichaltrigen oft mit meinen geistigen Leistungen voraus war. Schule war deshalb auch etwas, dass mit leicht von der Hand ging, ich lernte einfach gerne, konnte mich stundenlang mit Sachverhalten auseinandersetzen, bis ich sie durchleuchtet hatte. In zahlreichen Hobbys war ich erfolgreich und konnte mich profilieren und wenn nicht, dann war mir klar, dass ich mit genug Geduld und Ehrgeiz alles erreichen konnte, was ich wollte. Daraus folgte aber auch, dass Erfolg und Leistung auch etwas waren, das von mir erwartet wurde, etwas Selbstverständliches, und ich später vor allem aus meinen schulischen Leistungen einen großen Teil meines Selbstwertes generierte, vor allem, weil ich körperlich eher pummelig war und auch deswegen stark gehänselt wurde. Meine Eltern sagten mir immer wieder: „Du lernst für dich und nicht für deine Lehrer oder uns“ und mir wurde früh klar, dass ich mit meinen Leistungen den Grundstein für einfolgreiches Leben legen konnte und ich wollte, dass mir später alle Türen offen stehen würden. „Deine Leistungen sind immer in Ordnung, solange du von dir sagen kannst, dass du dein Bestes gegeben hast“ wurde mein Leitsatz und da mein Potential groß war, stand mein Anspruch immer nahe der Perfektion. Deshalb versuchte ich alles, was ich tat mit größtmöglicher Begeisterung und Leidenschaft anzugehen, da ich Halbherzigkeit verabscheute.

4.1.2 Selbst- und Fremdbild definiert über Erfolg und Anerkennung

Auf dem Gymnasium beschloss ich, mein Auftreten zu ändern und versuchte mein mir anhängendes Streberimage abzuschütteln. Ich betrieb eigenständig viel Sport, stellte allein meine Ernährung und hielt mich mit eiserner Selbstdisziplin an meinen Trainingsplan. Ich nahm 20 Kilo ab. Von meinem neuen Äußeren versprach ich mir einen Imagewechsel, mehr Selbstbewusstsein, mehr Erfolg bei Mädchen, quasi ein neues, verbessertes Ich. Es gelang und es entstand das Bild, eines intelligenten, ehrgeizigen, aufstrebenden jungen Mannes, der letztendlich sein Abitur mit Bestnote abschloss. Dieses neue Image brachte mir viel Lob und Anerkennung aber auch Neider ein und es aufrechtzuerhalten bedeutete viel für mich, da ich die Erwartungen anderer nicht enttäuschen und mein eigenen Ansprüche befriedigen musste/wollte. Aus Erfolg und Anerkennung generierte ich meinen Selbstwert.

Auch sozial stellte ich hohe Erwartungen an mich. Privat war ich immer ein Harmoniemensch, denn in meiner Kindheit gab es immer viel Streit, den ich mitbekommen habe. Dies ist auch der Grund, warum Freunde und soziale Kontakte einen sehr hohen Stellenwert für mich einnehmen, an deren Wohlbefinden ich interessiert bin. Ich war schon immer ein guter Zuhörer und kümmerte mich gerne um die Probleme anderer, natürlich auch hier mit allen Ressourcen, die mir möglich waren, denn Oberflächlichkeit im Umgang mit Personen war für mich ein absolutes Tabu. Der Grad emotionaler Zuwendung, den ich anderen bot, war sehr hoch und dieses Faktum war mir sehr wichtig, da es mir erstens gut ging, wenn mein Umfeld zufrieden war und zweitens ich auch meinen Selbstwert daraus generierte, gebraucht zu werden und anderen helfen zu können. Daraus resultierte aber auch die Unfähigkeit Nein sagen zu können, da ich niemanden enttäuschen oder verletzen wollte. Es entstand eine andere Seite meines Bildes mit folgenden Attributen, die andere an mir schätzen und erwarteten: Immer nett und freundlich, immer hilfs- und abrufbereit, verlässlich und berechenbar.

4.1.3 Bifokationspunkt Studium: überhöhte Ansprüche und übertriebener Einsatz

Mit diesen beiden Bildern begann ich mein Studium in Lüneburg und damit einen Schritt in unbekannte Gefilde. Mein Vater bezahlte mein Studium nicht, sodass ich gezwungen war einen Kredit aufzunehmen. Ich würde also verschuldet ins Arbeitsleben treten, eine Tatsache, die mich belastete und zum Erfolg anspornte, denn ein erfolgreiches Studium bedeutete einen besseren Job, der wiederum mehr Geld versprach. An Ausziehen war deshalb nicht zu denken, weshalb ich jeden Tag nach Lüneburg pendeln musste, was mich insgesamt gut 3 Stunden des Tages kostete. Für mich war dies verschwendete Zeit, die mich ständig auf die Uhr gucken ließ.

Ich war zerrissen zwischen Studium und Wohnort, denn hier waren Freunde, Familie und Hobbys weiterhin verankert. Neben dem Studentenleben war ich noch Sohn, Freund für meine Freunde und für jeden, der mich kurzfristig brauchte, Mitglied in einem A-Capella Chor, Mitglied einer Band, Nachhilfelehrer, Tanzpartner und das Alles sollte weiterhin mit all meiner möglichen Hingabe gemeistert werden. Dass mich diese Zerreißprobe erst im zweiten Semester körperlich mitnahm, führe ich auf die Tatsache zurück, dass das Leuphana-Semester gerade mal die Hälfte des Arbeitsaufwandes des richtigen Studiums entspricht.

Ich begann das richtige Studium ab dem zweiten Semester geradezu euphorisch mit erhöhtem Energieeinsatz, da ich einen guten Start hinlegen wollte um an meinen schulischen Erfolg anzuknüpfen. Alles, was anstand, versuchte ich schon immer sofort und ohne Umschweife zu erledigen, da ich es hasste, wenn ich Dinge aufschob. Nun hoffte ich dadurch auch Zeit zu gewinnen und arbeitete ohne Unterlass mit maximalem Energieeinsatz und unterschätzte dabei oft den Zeitaufwand für verschiedene Aufgaben. Doch je schneller ich war, umso weniger Zeit blieb übrig. Zeit gewann ich stattdessen nur, indem ich andere Aktivitäten einschränkte oder gar unterließ. Zuerst viel der Sport weg, dann das Entspannungsbad, dann schränkte ich meine Schlafzeit auf 5 Stunden und weniger ein. An Studentenpartys und neue Kontakte in Lüneburg knüpfen war gar nicht zu denken, dafür blieb keine Zeit. Ich merkte, dass ich theoretisch immer alles noch besser machen konnte, wenn ich mehr Zeit investierte. Außerdem musste die verlorene Zeit des Pendelns mit allen Mitteln nachgeholt werden.

Dass mein Körper dies solange mitmachte, veranlasste mich sogar zu völlig widersinnigem Stolz auf meine körperliche Leistungsfähigkeit, mit so wenig Pausen auszukommen. Andere Studenten bewunderten und beneideten mich für meine Selbstdisziplin, woraus ich Bestätigung zog, denn über die Uni erhält man diese erst am Ende des Semesters durch bestandene Klausuren, und verlieh mir selbst sogar stolz den Titel „Workaholic“ ohne zu merken, dass viele diese Arbeitsweise auch für übertrieben hielten. Ich war vollkommen fixiert auf meine Ziele Perfektion, Erfolg und maximaler Energieeinsatz für alles, was ich tat. Dies betraf auch meine Hobbys und Freunde, die ich natürlich weiterhin „bediente“ ohne zu merken, dass bei diesem ganzen „Geben“, sei es emotional, geistig oder körperlich, meine Persönlichkeit und Gesundheit vollkommen auf der Strecke blieb. Ich versuchte mein Ideal zu verkörpern, durch das meine Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit eigentlich meine Selbstschädigung förderte, nur um Bestätigung zu erhalten.

4.1.4 Somatoforme Beschwerden und Selbstzweifel

Schon bald machte sich der Schlafmangel bemerkbar: Je müder ich war, desto länger dauerte das Lernen, manchmal sogar bis spät in die Nacht. Ich nickte sogar oft am Schreibtisch oder in Vorlesungen ein, doch anstatt zu schlafen, zwang ich mich zum weitermachen, was sich aber aufgrund mangelnder Konzentrationsfähigkeit als erheblich aufwendiger gestaltete. Hinzu kam die Unfähigkeit beim Einschlafen abzuschalten und ein wahrer Gedankenterror hagelte auf mich ein, besonders mit den Dingen, die ich am nächsten Tag noch machen musste. Die wenige Zeit, die ich schlief, schlief ich auch noch schlecht und in den wenigen Pausen, die ich machte, aß ich bald im Stehen.

Trotzdem empfand ich meinen Arbeitsaufwand als ungenügend, vor allem, als ich einen Essay-Wettbewerb aus dem Leuphana-Semester nicht gewann, bei dem ich einen Platz auf dem Treppchen schon als sicher sah. Stattdessen hatten andere, die objektiv weniger taten als ich, mehr Erfolg gehabt. Ich versuchte den Misserfolg zu ignorieren, obwohl er meine gesamte Studierweise in Frage stellte. Der Sieg hätte Bestätigung für mich bedeutet, so erzeugt er aber tiefe Selbstzweifel: Wie konnte ich in der einzigen Sache, die ich immer gut gekonnt hatte, versagen. Was machte ich falsch? War es überhaupt richtig Wirtschaftspsychologie zu studieren? Was blieb eigentlich, wenn ich auf einmal nicht mehr gut war, in dem, was ich machte?

4.1.5 Depersonalisation, Fluchtphantasien und Existenzängste

Mit einem Mal hatte ich von all dem genug. Ich empfand keinen Spaß mehr daran zur Universität zu gehen, zu lernen und mich geistig zu entwickeln. All dies war für mich auf einmal nur noch ein täglicher Trott, etwas das getan werden musste. Auch soziale Kontakte hatten auf einmal ihren Reiz verloren. Freunde, Hobbys, sie alle waren nur noch depersonalisierte Termine, die ich einhalten musste und die mir keine Befriedigung mehr versprachen. Auch war mir das alles viel zu viel aber da ich nicht Nein sagen konnte, füllte sich mein Terminplan weiter, bis es mir unmöglich wurde, allen noch wirklich gerecht zu werden. Dazu muss gesagt werden, dass ich bis heute noch nie einen Terminkalender geführt habe, da ich immer Angst hatte, dass ich mein Leben verplanen würde, aber nun begann mein Leben mich zu planen.

Im Nachhinein musste ich also abgesprochene, feste Termine, die mit anderen Verpflichtungen zusammenfielen, absagen und begann nun erst wirklich andere zu enttäuschen. Denn paradoxerweise sagte ich oft gerade die Termine ab, die eigentlich dazu da gewesen wären, Kraft zu tanken, mich zu erholen wie kurze Wochenendausflüge zu Freunden doch abends weggehen. Doch für mich bedeutete das nur Aufwand und Stress, etwas, das mir keine Entspannung versprach, obwohl ich alleine zuhause genauso wenig abschalten konnte. Mit einem Mal fiel der Begriff Unzuverlässigkeit mit mir in einem Satz, was bei mir Empörung und Wut hervorrief. Ich hatte immer alles gegeben, um es meinem Umfeld Recht zu machen und das war der Dank dafür?

Ich reagierte mit Unverständnis, Enttäuschung und Rückzug und dieses Erlebnis reduzierte den Anreiz sozialer Kontakte weiter. Gleichzeitig fühlte ich mich erschöpft und leer. Zu meinen Beschwerden gesellte sich auch Herzrasen hinzu und abends im Bett quälten mich Existenz- und Zukunftsängste. Oft driftete ich in Tagträumerei ab, sehnte mich nach dem Ausbruch aus meinem Leben und befürchtete gleichzeitig die gähnende Leere danach. Ich hatte mich vollkommen selbst verloren.

4.1.6 KESS als Notbremse und Burnout als Chance

KESS war von mir ursprünglich dazu gedacht gewesen, mein Zeitmanagement zu optimieren, da ich lange Zeit dachte, es würde genügen, mich einfach besser zu organisieren, um mir mehr Zeit zu verschaffen. Doch ich begriff, dass die Dinge tiefer lagen und meine Probleme nicht nur durch besseres Zeitmanagement allein zu lösen waren.

Aufgrund meiner Persönlichkeit scheine ich eher ein Mensch zu sein, der lieber über die Probleme anderer als über die eigenen spricht. Eher neige ich dazu persönliche Dinge in mich hineinzufressen und dies vielleicht auch, weil ich andere nicht gerne belaste, die ich kenne oder Angst vor Zurückweisung habe. Mir war zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich krank war und wenn ich nicht bald mit jemandem reden konnte, alles nur noch schlimmer wurde. Herr Sieland hatte mich schon im Forum zu meinem ersten Beitrag gewarnt und der Begriff „Selbstüberforderung“ geisterte in meinem Kopf. Ich hatte mich daraufhin über Burnout informiert und mich in zahlreichen Beschreibungen wiedererkannt. Besonders halfen mir auch das Aufmalen meiner bisherigen Höhen und Tiefen im Leben und dabei die Reflexion über meine Werte, Leistungen, Stärken und Schwächen.

Im allerersten KESS-Treffen sprach ich zum ersten Mal über meine damalige Situation, meine Ängste und Befürchtungen und allein diese Tatsache half mir gewaltig. Von fast vollkommen Fremden erhielt ich Beistand, Zuspruch und Unterstützung und ich beschloss diese unerträgliche Situation durch Selbstentwicklung in Angriff zu nehmen. Ich zog die Notbremse und nahm mein Leben wieder in die Hand.

4.2 Ist-Stand-Analyse und Zielklärung

Für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich mit KESS daran arbeiten musste meine stark eingeschränkte subjektive Autonomie wieder auszubauen. Es ging hier um meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und es gab momentan kein anderes Ziel, das für mich wichtiger sein konnte in dieser Situation. Zum Begreifen dieser Tatsache nutzte ich die Aufgabe „Annonce für einen Stellvertreter für das eigene Leben“, die im Plenum durchgeführt wurde. Es wurde mir deutlich, dass mein altes Verhalten zwar mein Gewissen befriedigte, ein gutes Bild von mir für mein soziales Umfeld aufrechterhielt und mich forderte aber über kurz oder lang mich zum vollkommenen Zusammenbruch führen würde. Spätestens dann wäre es auch mit den guten Leistungen vorbei. Außerdem sehnte ich mich danach, wieder Zeit für mich zu haben, richtig zu schlafen und dies ohne Beschwerden. Ich wollte Ich sein, ohne irgendjemandem gefallen zu müssen. Allerdings musste mir dazu erst einmal bewusst werden, was überhaupt alles falsch lief und wie ich dagegen angehen konnte. Erst dann konnte ich auch einen Zielzustand definieren, der mit entsprechenden Zielhandlungen anzustreben war.

Um mich besser zu verstehen, halfen mir die zahlreichen Potentialanalysen, die im Plenum durchgeführt wurden. Der Health 49 zur Analyse der psychosozialen Gesundheit offenbarte mir die extrem hohe soziale Belastung, der ich ausgesetzt war und erhöhte zum ersten Mal meine Selbstaufmerksamkeit für meine Gesundheit. Denn obwohl die Werte für psychisches Wohlbefinden und somatoforme Beschwerden noch im Normalbereich lagen – sie existierten bei mir auch erst kurzfristig und ich hatte sie lange Zeit auch ignoriert oder verharmlost -, war mir klar, dass ich mich auch freiwillig dem Druck meines Umfeldes aussetzte, wenn ich versuchte, es allen Recht zu machen und allen zu gefallen. Stress ist immer etwas Subjektives und der Einzelne bestimmt, was er als solchen empfindet [Datené/Datené 1994:14]. Anstatt die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, musste ich mich stattdessen wieder auf meine Interessen konzentrieren. Meine Beschwerden würden also anhalten, solange es mir nicht gelang, den Fokus auch auf meine eigene Gesundheit und Wohlbefinden zu legen. Ich musste mehr und bewusster auf die Reaktionen meines Körpers achten und eine realistischere Selbsteinschätzung erhalten. Ich hatte damit auch verlernt, Erlebnisse und Emotionen angemessen zu verarbeiten oder nahm mir einfach keine Zeit dafür. Ich betrieb aber nicht nur generell zu wenig Bewältigungsarbeit für den Stress erster und zweiter Ordnung, sondern hatte auch generell ein eingeschränktes Repertoire an Coping-Strategien zur Verfügung, weil ich z.B. viel zu selten mit anderen über meine Gedanken und Probleme sprach.

Die Wertskala der Prioritäten und ihrer Probleme nach Schoenhaker bestätigte dies. Zwar hatte ich durchaus ein mittleres Bedürfnis nach Wohlbefinden, achtete aber einfach nicht darauf. Besonders hoch war hier, passend zu meinem Drang für andere da zu sein, die Priorität „Geliebt werden wollen“. Ich tat alles um Anderen zu ihrem Glück zu verhelfen und bezahlte dies mit geringerer Selbstverwirklichung, in diesem Fall besonders mit meiner Gesundheit. Das Inventar zur Selbstkommunikation für Erwachsene ließ mich außerdem zu dem Schluss kommen, dass ich durch eine zu hohe Form der Selbstermutigung oft das Können mit Wollen verwechselte und deshalb mich mit zu vielen Tätigkeiten übernahm. Es bedurfte hier also einer besseren Organisation und kritischeren Einstellung gegenüber meiner Leistungsfähigkeit.

Gleichzeitig hatte ich aber auch die Sehnsucht nach einem hohen Maß an Kontrolle und Sicherheit. Ich lasse mich in der Tat ungern gehen, will nichts dem Zufall überlassen und bin selten spontan sondern eher kritisch gegenüber allem Unerwarteten. Als Kind bin ich geschlafwandelt und es ist daher nichts grauenerregender für mich als plötzlich sich nicht mehr im Griff zu haben. Vielleicht öffnete ich mich auch deshalb ungern gegenüber anderen Menschen, da ich Angst hatte lächerlich zu wirken, gedemütigt zu werden oder mich dem Unterwarteten hinzugeben.

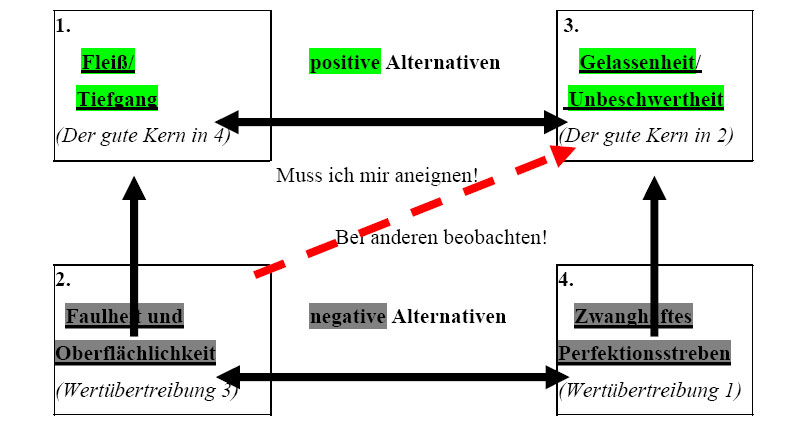

Dieser Drang nach Sicherheit macht sich besonders in meiner Arbeitsweise deutlich: Ich war unfähig bei der Arbeit „mal Fünfe gerade sein zu lassen“, etwas lange liegen zu lassen oder zu verschieben, da ich Angst hatte, es zu vergessen. Nur was ich selbst erledigt und mit ganzem Einsatz bewältigt hatte, war ein Garant für gute Leistungen. Ich verbot mir dabei selbst innezuhalten, weil ich Angst hatte mich auf meinen bisherigen Leistungen auszuruhen, faul zu werden und stillzustehen, was laut Sieland als Lorbeer-Effekt bezeichnet wird. Grundsätzlich waren die Werte und damit verbundenen Anreize, die mich prägten etwas Gutes, allerdings hatte ich sie durch Überdosierung und exzessive Verfolgung zu hochgesteckter Ziele zu Unwerten pervertiert, sodass beispielsweise aus Fleiß und Gewissenhaftigkeit zwanghaftes Perfektionsstreben wurde. Zu diesen Extremen, die über allen anderen Werten standen, sah ich nur noch die negativen Gegenteile, die es unbedingt zu vermeiden galt. Dies wurde mir besonders deutlich durch das Wertequadrat, mit dem sich diese Ambivalenzen gut darstellen lassen:

Aus der guten Eigenschaft Fleiß wurde bei mir zwanghaftes Perfektionsstreben bei gleichzeitiger Angst vor Faulheit und Oberflächlichkeit, deren positiven Kern, nämlich Gelassenheit und Unbeschwertheit, ich nicht mehr berücksichtigte. Diese fehlende Sicht dafür wird als Wertblind bezeichnet. In der Tat wertete ich Menschen und andere Studenten, die weniger arbeiteten als ich schnell als faul ab und konnte so auch keinen finden, der mir Gelassenheit vorleben konnte, um eine parallele Wertesicht zu erhalten. Diese Werte musste ich mir durch das Beobachten meines Umfeldes aneignen.

Mit diesen Erkenntnissen wurde abschließend folgendes klar: Ich tat vollkommen verbissen alles, um eine Fassade aufrecht zu erhalten, die meinem Umfeld und meinen mittlerweile überdrehten Ansprüchen um jeden Preis genügen musste, und dies bis zum vollkommenen Burnout, wenn ich nicht dagegen handelte. Daraufhin definierte ich mein KESS-Ziel folgendermaßen: „Ich werde meine Prioritäten durch eine besser strukturierte Organisation wieder auf mein Wohlbefinden und meine körperliche und geistige Gesundheit gelegt haben und so am Ende des Semesters ein angemessenes, ausgeglichenes Verhältnis zwischen Uni und Privatleben gefunden haben, in dem ich in der Lage bin frei zu entscheiden, wann ich was machen möchte, ohne Zwang oder das Gefühl, dass andere mich unter Druck setzen und dies mit einem gesunden Maß an Fleiß und Gelassenheit. Im abschließenden KESS-Bericht werde ich dann selbstkritisch und reflektierend Rechenschaft über meine Zielerreichung ablegen.“ Dieses Ziel musste nun mit angemessenen Zielhandlungen verfolgt werden.

4.3 Planung des Entwicklungsvorhabens

Bei der konkreten Planung meiner Zielhandlungen war mir bewusst, dass ich mich nicht bei der Verfolgung meines Ziels übernehmen durfte, da diese Verbissenheit mich auch erst in diese Lage gebracht hatte. Ich musste mir darüber im Klaren werden, mit welchen Zielhandlungen ich eine angemessene Work-Life-Balance wiederherstellen konnte. Die Handlungen zum Aufrechterhalten dieser Balance, die mich als Person im Mittelpunkt sahen, hatte ich vor dieser Krise schon einmal ausgeübt, sie dann aber Stück für Stück abgebaut und dem hohen Lernaufwand und anderen Tätigkeiten weichen lassen. Es musste grundsätzlich also darum gehen, diese Rituale wiedereinzuführen. Damit hatte ich auch bereits einen Teil von Zielhandlungen, die Folgendes umfassten:

- Wiederaufnahme des wöchentlichen Entspannungsbades dienstags abends

- Montags, donnerstags, sonntags jeweils 2 Stunden Sport machen, umfasst Radfahren, Rudern und Hanteln schwingen, dies ist gut überprüfbar mit dem Wii-Fitboard

- Abends vor dem Schlafengehen eine halbe bis ganze Stunde ein Nicht-Unibuch lesen

- Spätestens abends um 11 Uhr das Licht löschen und Schlafen

- Mich beim Essen hinsetzen und bewusst Essen mit Genuss

Um diese Handlungen aber auch durchführen zu können, musste gleichzeitig ich das Lernen, Nachbereiten und Zusammenfassen nach der Uni zurückfahren. Montags, dienstags und mittwochs beschränkte ich die Arbeit zu Hause auf das Klären unbeantworteter Fragen und das Weiterlesen meiner Uni-Bücher nach einem festgelegten Leseplan, den ich und meine Lerngruppe für das Semester aufgestellt hatten und die Leseaktivität angenehm über das Semester verteilte. Für die übrige Uni-Arbeit blieb dann ein Teil vom Donnerstag, denn hier hatte ich nur eine Vorlesung, Freitag und Sonntagnachmittag für den Notfall, da ich an diesen Tagen frei hatte und nach langem Ausschlafen und einem gutem Frühstück effektiver arbeiten konnte als müde, erschöpft abends direkt nach einem anstrengenden Uni-Tag. So konnte ich auch gleichzeitig lernen, dass es nichts Schlimmes war, wenn Arbeit eine Zeit lang liegen blieb, bevor man sie in Angriff nahm. Den Samstag führte ich wieder als absolut freien Tag ein, an dem ich entspannen konnte und Zeit hatte auf alles, worauf ich Lust hatte. Somit waren die Aufgaben über verschiede Tage verteilt und ich erlag nicht dem Zwang alles sofort erledigen zu müssen.

Darüber hinaus beschloss ich auch meine Lernweise anders zu gestalten. Ich musste mich mehr auf das konzentrieren, das wirklich relevant war, quasi das Wichtige vom Dringlichen trennen. Zahlreiche Fächer mussten einfach nur mit einer Abschlussklausur bestanden werden, ohne dass sie direkt in die Bachelor-Note zählten, sodass sich ein hoher Lernaufwand hier nicht lohnte. Ich legte primär also den Fokus auf die aus dieser Sicht relevanten Fächer. Außerdem ging ich mit der Vorstellung an die Klausurenphase heran, dass ich eine der Klausuren auch einfach auf den zweiten Termin verschob und so diese Phase entzerren konnte, wenn es knapp werden sollte. Dies war auch eine Möglichkeit mein überzogenes Perfektionsstreben in den Griff zu bekommen, da ich bestimmte Bereiche nun einfach mit mehr Lockerheit angehen konnte.

Das Erhöhen des Körperbewusstseins und der realistischeren Leistungs- und Selbsteinschätzung stellte sich als schwieriger heraus. Ich beschloss morgens vor dem Aufstehen und immer, wenn ich eine neue Sache begann oder um etwas gebeten wurde oder man meine Hilfe in Anspruch nehmen wollte, kurz innezuhalten und auf mein inneres Wohlbefinden zu achten. Dies würde vor allem auch dann nützlich sein zu sagen: „Halt! Nein, das wird mir zu viel. Im Nachhinein würdest du es nicht schaffen.“ So konnte ich auch meiner Jasager-Mentalität entgegenwirken: Wenn mich jemand kurzfristig um etwas bat, auf das mein innerer Terminkalender nicht vorbereitet war, wollte ich um Bedenkzeit bitten, ohne direkt etwas zu versprechen, das ich dann nicht halten konnte. Mit der Frage: „Bis wann brauchst du eine Antwort?“ Setzte ich mir selber Entscheidungsfristen, bis zu denen ich auch über die anstehende Handlung nachdenken kann, ob sie für mich nun Arbeit oder eher Entspannung darstellt. Fünf Minuten vor dem Schlafengehen abends wollte ich noch einmal kurz den Tag Revue passieren lassen und mich noch einmal abschließend fragen, wie ich ihn empfunden hatte.

Da diese Veränderungen einen starken Eingriff in mein bisheriges Leben und mein Wertsystem bedeuteten, musste ich mich aber auch mit den Hindernissen, Schwierigkeiten und den Nachteilen des neuen Verhaltens auseinandersetzen.

Der Preis den ich möglicherweise für das neue Verhalten zahlen musste, könnten schlechtere Noten und eine geringere Leistung sein. Dies ließ sich aber dadurch entkräften, dass durch das alte Verhalten meine Leistungen auf Dauer viel stärker abfallen würden und dass bei nicht relevanten Klausuren die Note uninteressant war. Es war ja auch Durchaus möglich, dass ich mit dem neuen Verhalten noch viel erfolgreicher sein konnte, wenn ich wieder Spaß am lernen hatte in einem ausgeglichenem Leben. Außerdem musste ich anfangen zu lernen, dass sich mein Leben und mein späterer Erfolg nicht nur über die Noten an der Uni definiert sondern auch über andere Kompetenzen und meine momentane Lebensführung bestimmt nicht dazu beitrug, diese zu fördern. Ich durfte mein Selbstbewusstsein nicht nur von den Aussagen meines Umfeldes oder von guten Noten abhängig machen und es würde bestimmt nicht zunehmen, wenn ich an dieser Krise scheiterte. Wenn mir die Überwindung des Burnout gelang, würde mein Selbstwert erst wirklich wachsen.

Es könnte aber auch sein, dass mein Umfeld von mir enttäuscht wäre, wenn ich beispielsweise nicht mehr immer Jedem helfen wollte und mehr auf mich achtete aber erstens würden echte Freunde dies verstehen und zweitens war ich unzuverlässiger, wenn ich das momentane Verhalten beibehielt und konnte momentan bestimmt kein besserer Freund sein.

Ich denke in Wirklichkeit stand ich mir als Ausbrenner viel mehr selbst im Weg als mein Umfeld mir. Ich musste beispielsweise die aversiven Gefühle überwinden, die unweigerlich aufkommen würden, wenn ich Nein sagte und Anderen damit meine Unterstützung verweigerte oder das schlechte Gewissen Dinge nicht auf der Stelle erledigt zu haben. Ich wollte versuchen mir dann vorzustellen, wie schlecht es mir mit der momentanen Situation ging und wie unglücklich ich eigentlich damit war. Ich konnte einfach nicht alle Menschen glücklich machen und was nutzte mir die Befriedigung es allen Recht gemacht zu haben, wenn ich dabei gesundheitlich zugrunde ging und meine Persönlichkeit aufgab? Genauso verhielt es sich mit meinem exzessiven zwanghaften Perfektionsstreben. Ich unterlag dem Irrtum zu glauben, wenn ich alles sofort und perfekt machte, anschließend viel Freizeit genießen zu können, obwohl ich auf diese Weise nie fertig wurde, weil es erstens ohne Pause viel erschöpfender und damit langwieriger war und zweitens es immer noch besser machen konnte. Doch erst die Zeit, die ich mir freinehme ist wirklich zufriedenstellend!

Ein weiteres Hindernis war die Zeit in der Klausurenphase. Hier bestand die Gefahr, dass mein Verhalten wieder kippen konnte, da hier generell mehr gelernt wird. Helfen würde hier das Abgleichen des Lernaufwandes mit anderen Kommilitonen oder einfach das Bilden von Lerngruppen. Hier achten alle aufeinander und gestalten das Lernen samt Pausen lebendiger und abwechslungsreicher, sodass auch das Pausieren Spaß macht. Außerdem konnte man z.B. den Sport in änderungssensitive Maßstäbe setzen, das heißt sie in jedem Fall wahrnehmen aber lediglich verkürzt und den Rest am nächsten Tag nachholen. Generell wollte ich meine typischen Ausreden wie: „Es ist schon so spät“, „Ich bin müde.“ oder „Ich hab keine Zeit“ überwinden, indem ich mir klarmachte, dass mir eine Pause neue Kraft gab und mein Wohlbefinden förderte. Sport wiederum machte mich wach und erschöpfte mich angenehm, sodass ich durch ihn Stress abbaute und anschließend besser schlafen konnte.

An diesen Entwicklungsplan setzte ich das Motto „Wer schaffen will, muss fröhlich sein“ und begann seine Umsetzung.

4.4 Die Durchführung: Wer schaffen will, muss fröhlich sein!

Grundsätzlich muss ich bei der Umsetzung erwähnen, dass ich nicht erst an diesem Zeitpunkt anfing mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Nachdem ich im KESS-Treffen selbst begriffen hatte, was falsch lief, brach ich am darauffolgenden Wochenende mit meinem momentanen Leben, ließ alle Arbeit ruhen und beschäftigte mich mit meiner momentanen Situation. Ich erzählte meinen Freunden von meinem Problem und sicherte mir ihren Zuspruch und ihre Unterstützung. Allein schon diese Tatsache stimmte mich zuverlässig, dass ich mich keinesfalls hoffnungslos verfangen hatte, sondern in Zukunft wirklich etwas „egoistischer“ auf meine Bedürfnisse achten musste, so riet mir einer meiner Freunde. Die Tatsache, dass ich nun einfach auch wusste, was genau mir fehlte und das Übel einen Namen hatte, nahm der ganzen Situation auch etwas den Schrecken, den etwas Undefiniertes und Unbekanntes vermittelt.

Ich begann umgehend, noch bevor ich einen Plan aufgestellt hatte, wieder mit dem wöchentlichen Entspannungsbad und fing wieder an Sport zu treiben. Die Motivation aus dem momentanen psychischen Tief zu kommen war zu Beginn besonders hoch. Als „Erinnerli“ an diese Aktivitäten stellte ich oft an den entsprechenden Tagen die Sportgeräte in die Mitte des Raumes, sodass ich schon früh darüber stolperte und mich daran erinnerte, dass es noch etwas Wichtiges zu erledigen gab. Besonders nützlich war es, wie ich herausfand, die Imagination und das Priming der Handlungen. Wenn ich mir nur schon während der Uni vorstellte aktiv etwas mit meinem Körper zu tun und mich auszupowern und abzureagieren, entwickelte ich früh schon eine richtige Vorfreude darauf.

Gut verlief auch das Verschieben von Nachbereitungen und Lernen auf donnerstags und freitags. Nachdem ich nach der Uni nach Hause gekommen war, konnte ich meinen Rucksack in die Ecke stellen und mich erstmal hinsetzen und ausspannen oder mit einfachem Schalten durchs Fernsehprogramm etwas zur Ruhe kommen. Auf meinen Schreibtisch legte ich die noch zu erledigenden Dinge auf Stapel für die verschiedenen Arbeitstage und führte eine To-Do-Liste über sie, wie viel Zeit die einzelnen Aufgaben ungefähr in Anspruch nahmen und konnte die Tage so besser durchorganisieren.

Ich fing auch an die Bahnfahrt effektiver zu nutzen. Hatte ich vorher noch diese ungenutzt verstreichen lassen, nur um mich damit abzumühen nicht einzuschlafen, las ich nun in dieser Zeit einfach schon mal einige Passagen nach dem Leseplan und konnte so zu Hause besser abschalten. Die Bahnfahrt und der Weg nach Hause gehörten nun noch zur Uni, während mein zu Hause nun für mich Ausspannen und Loslassen bedeutete. Ich denke, dass es wichtig war solche Grenzlinien zu ziehen, um durch den räumlichen Unterschied Abstand zu bestimmten Handlungen zu gewinnen. Wie ich zum Beispiel vorher noch in der Küche das Essen gemacht hatte, und währenddessen auch meist stehend mit dem Verzehr begonnen hatte, ging ich nun bewusst ins Wohnzimmer an den Tisch oder setzte mich vor den Fernseher, um quasi den Beginn der Handlung Essen einzuleiten und die anderen Handlungen dadurch abzuschließen. Mir ging es dadurch wesentlich besser und gewann etwas von meinem Optimismus zurück. Meine Freunde haben sich in dieser Zeit vielleicht auch bewusst etwas zurück gehalten, zumindest hatte ich das Gefühl, dass man mich von dieser Seite nicht hetzte. Vielleicht war ich aber auch hier wieder eher selbst für den Stress verantwortlich gewesen, weil ich selbstständig immer auf die Leute zuging und sie fragte, ob ich helfen konnte. Doch gerade das Innehalten in diesen Momenten oder um Zeit Beten bei Entscheidungen half mir solche Situationen besser einzuschätzen und mich auf sie vorzubereiten. So konnte ich mich innerlich fragen, ob ich das Ganze noch tragen konnte. Ich sagte auch einen vorher abgesagten Wochenendausflug, nach einem Tag Bedenkpause endgültig wieder zu und stellte danach fest, dass es zwar anstrengend gewesen war aber mir trotzdem gut getan hatte, mit Anderen etwas zu unternehmen, weil ich dadurch Kraft tankte.

Zur Entspannung abends vor dem Schlafengehen besorgte ich mir von einem Kommilitonen eine Entspannungs-CD, die mir half abends den Tag noch einmal vor dem geistigen Auge noch einmal zu rekapitulieren und damit abzuschließen.

Was nicht so gut funktionierte war das pünktlich ins Bett gehen. Meist sammelten sich vorher noch viele Kleinigkeiten an, die mich vom rechtzeitigen Licht ausmachen abhielten. Emails checken, chatten, Sachen packen usw. Ich beschloss daraufhin manche dieser Dinge in die Pausen während der Uni-Zeit oder an andere Tageszeiten zu verschieben, um sich damit nicht mehr zu hause beschäftigen zu müssen. Außerdem hatte ich in einer Zeitung gelesen, dass es bei Schlafproblemen half schon früh den Raum zum Schlafen vorzubereiten. Ich deckte also schon zwei Stunden vorher das Bett ab, duschte eher und nutzte nur noch die kleinen Lampen im Zimmer. Dieser Einfluss auf meine Umwelt half die Atmosphäre im Raum so zu verändern, dass es mir leichter fiel mich auf das Schlafen einzustellen, was ich auch wesentlich besser tat. Allerdings gelang es mir nicht immer noch eine Stunde davor ein Stück in meinem Roman zu lesen, da ich meist dann schon viel zu müde dafür war.

Dann kam die Zeit vor und während der Klausuren. Es war klar, dass der Lernaufwand ab nun zunahm und intensiver wurde. Dies konnte natürlich durchaus einen Rückfall in alte Gewohnheiten bedeuten, wenn es mir nicht gelang die Zielhandlungen beizubehalten. Zu meinem Glück wurden die Klausurtermine kurzfristig noch so verlegt, dass sich die Klausurenphase für mich von selbst entzerrte, sodass ich letztendlich doch beschloss alle Klausuren sofort zu schreiben, weil sich zwischen den Klausuren genug Zeit befand, um sich auf die nächste zu konzentrieren.. Wir beschlossen innerhalb der Lerngruppe uns die Arbeit für das Komprimieren und Zusammenfassen von Lernstoff zu teilen, um uns gegenseitig Arbeit abzunehmen. Außerdem besuchten wir nun nicht mehr bestimmte Vorlesungen gleichzeitig sondern wechselten uns ab, vor allem bei den Vorlesungen für nicht relevante Klausuren. Abstracts davon schickten wir uns zu oder tauschten sie aus. Außerdem trafen wir uns auch öfters, um gemeinsam zu lernen, vor allem für schwierigere Themen, kochten in den Pausen und gestalteten das Lernen so angenehm wie möglich. Der abwechselnde Vorlesungsbesuch hatte auch den angenehmen Nebeneffekt, dass ich donnerstags nun auch nicht mehr wegen einer einzigen Vorlesung in die Uni musste, sondern mich zu Hause in Ruhe mit dem Stoff beschäftigen konnte. Dabei merkte ich aber, dass sich nicht nur meine Lerngruppe, sondern auch mein altes Verhalten nun auf einmal doch rentierte: Vieles hatte ich schon vor Monaten zusammengefasst, vereinfacht, auf Kärtchen geschrieben, sodass nur noch das Auswendiglernen blieb. Natürlich entschärfte diese Erkenntnis nicht die negativen Folgen, die das Ganze mit sich gebracht hatte aber es zeigte mir den guten Kern in meinem alten Verhalten. Ich durfte es nun nur nicht wieder übertreiben, sondern musste gelassen an die Sache herangehen. Ich beschränkte mich also an Uni-Tagen weiterhin auf einen minimalen Lernaufwand ohne schriftlichen Einsatz und hörte spätestens um 8 Uhr ganz mit Uni auf, um dann mit einem Entspannungsbad oder einer Runde Rudern Abstand zu gewinnen.

Mein Lernpensum an freien Tagen hingegen, vor allem auch später in der vorlesungsfreien Zeit, betrug dann um die 7 Stunden, wobei ich abends besonders gut lernen konnte. Am Nachmittag fiel ich meistens nach zweistündigem Lernen in ein Konzentrationstief, das ich dann als Pause für Essen, Sport oder andere Aktivitäten nutzte und erst abends gegen 19 Uhr erst wieder richtig anfing, um dann bis ca. 12 Uhr nachts zu lernen, wenn ich am nächsten Tag ausschlafen konnte. Dabei muss ich gestehen, dass ich mich am Abend vor einer Klausur intensiver mit meinen Notizen befasste und dann vor dem Schlafengehen lieber diese noch einmal durchging als ein anderes Buch zu lesen. Es kam sicherlich auch 2-3-mal vor, dass ich meinen Sport ausfallen ließ, weil ich gerade in einen Aspekt besonders vertieft war. Hier habe ich mich aber zumindest danach noch einmal, auch wenn es spät war, wenigstens 20 Minuten auf das Rudergerät geschwungen. Dabei war es dann besonders nützlich, dass ich meine Sporttermine flexibler gestalten konnte, solange ich das Wochenpensum einhielt. Aufgrund der veränderten Bedingungen durch das Wegfallen der Vorlesungen und Seminare hatte ich viel mehr Freiheit meine Woche zu gestalten.

Natürlich empfand ich diese Zeit natürlich als stressiger, anstrengender und nervenaufreibender als die normale Studienzeit aber seit Langem hatte ich wieder Spaß am Lernen. Ich empfand das ganze als angenehmen Eustress, auf den ich gut vorbereitet war und den ich in gewissem Maße auch genoss. Dabei achtete ich bewusster auf meinen Körper und seine Ressourcen und schätzte mich besser ein und hatte trotz der Menge an Klausuren und Lernstoff nicht das Gefühl, das ich mich überforderte oder es zu verbissen anging. Aus meinem zwanghaften Perfektionsstreben war ein gelassener Fleiß geworden, der sich auch in meinen Noten widerspiegelte. Doch zu diesen sei nur soviel gesagt: Ich war vollkommen zufrieden mit ihnen!

4.5 Evaluation und Fazit

Wenn ich meine Entwicklungsarbeit im Nachhinein bewerten soll, habe ich einen sehr positiven Eindruck von meinem persönlichen Entwicklungsprozess. Wenn ich vergleiche wie es mir noch am Anfang des KESS-Seminars ging, mit meiner chronischen schlechten Laune, meinen somatoformen Beschwerden und meinen Existenzängsten, und dann auf die Klausurenphase schaue, in der ich gelassen und wieder mit Freude meinen Wissensschatz vergrößerte, dann bin ich froh, dass ich damals noch rechtzeitig gemerkt habe, dass ich das Ruder für mich noch einmal herumreißen konnte und musste. Ich bin mir sicher, dass ich einen großen Teil meiner subjektiven Autonomie zurückgewonnen habe. Zwar kann ich nicht genau sagen, in welcher Phase des Burnout-Prozesses ich mich befand, vielleicht zwischen der 2. und 3. Phase, aber ich bin froh, dass ich aus eigener Kraft durch korrektive Selbststeuerung in der Lage war mein altes Verhalten zurück in Bahnen zu lenken, in denen es mir dienlich ist anstatt zu schaden. Dies schenkt mir auch den Glauben daran, dass Menschen sich ändern können, wenn sie es nur wollen und auch einen guten realistischen Plan haben. Durch KESS fühlte ich mich während des ganzen Prozesses immer sicher, in dem was ich gerade tat und ich bin davon überzeugt, dass gerade die gute Struktur und der Aufbau von KESS, dem Selbstentwickler hilft, sein Ziel Schritt für Schritt zu verfolgen.

Auch die regelmäßigen KESS-Treffen halfen mir, mich in den drei unterschiedlichen Rollen weiterzuentwickeln. Als Selbstentwickler habe ich mich Menschen geöffnet, die ich eigentlich gar nicht kannte und bemerkt, dass mir dies scheinbar leichter fällt, wenn keine direkte emotionale Beziehung zu meiner Person besteht, da ich meine Freunde auch ungern mit meinen Problemen belaste. Dabei habe ich eingesehen, dass ich sehr empfindlich bin was Kritik angeht, oder besser was ich als solche empfinde. Ich denke in dieser Hinsicht muss ich lernen, dass nicht um meine Person sondern um mein Verhalten geht und das nicht alles, was über meine Person geäußert wird einen kritischen Unterton hat.

Die Arbeit als Berater kann ich, so denke ich, schon ziemlich gut, vielleicht auch, weil ich generell gerne Anteil nehme und anderen beim Bewältigen ihrer Probleme helfe. Ich bin da sehr tolerant, offen mitfühlend, hilfsbereit und zugänglich Ich beherrsche die Regeln zum aktiven Zuhören und weiß wie ich anderen bei der Reflexion helfen kann. Ich darf mich aber nicht bedingungslos auf den anderen einlassen sondern muss auch emotionalen Abstand wahren.

Die Rolle des Supervisors ging in unserer Gruppe ehrlich gesagt eher unter. Die Atmosphäre war immer sehr herzlich, freundlich und gesittet und ehrlich gesagt haben wir selten ungünstige Faktoren für den Beratungsprozess entdecken können. Meist endete es damit, dass auch der Supervisor als Zweitberater tätig wurde, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt der Sinn der Sache war.

Zentral bei dieser Arbeit war es für mich die Ambivalenz in meinem Verhalten zu entdecken und zu sehen, dass nicht grundsätzlich alles falsch lief, sondern ich zu hohe Ansprüche an mich selbst stellte, um mir und meinem Umfeld gerecht zu werden. Zu wissen, dass mich dies in den Beginn eines Burnout-Prozesses gerissen hatte und mich, sollte ich nicht handeln dauerhaft schädigen würde, war die Hauptmotivation gewesen mich zu verändern und auch das, was ich immer im Hinterkopf hatte, um mich anzutreiben mein Ziel zu erreichen. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sich, denke ich, gut vorstellen, wie egal einem auf einmal Noten sein können oder die Zufriedenheit anderer. Letztendlich ist das alles irrelevant, wenn man sich keine Zeit nimmt, es zu genießen. Ich habe gelernt, dass Extreme nie zum Ziel verhelfen, sondern, dass eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit herrschen muss, um dauerhaft erfolgreich zu sein.